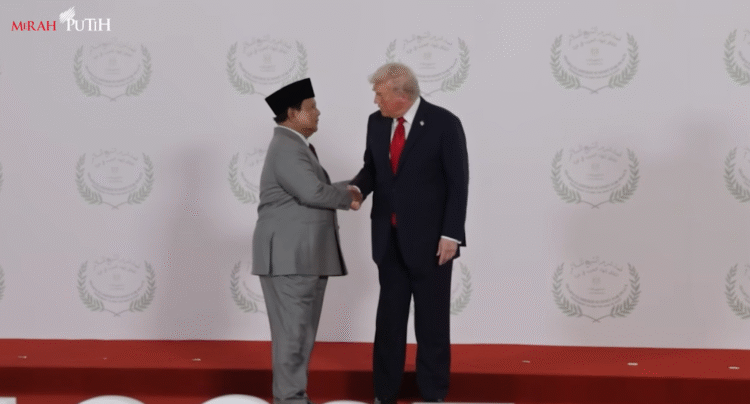

Di tengah riuh forum perdamaian internasional di Mesir, sebuah momen tak terduga terjadi. Suara Presiden Prabowo Subianto terdengar jelas dari mikrofon yang seharusnya mati. “Bisa atur saya bertemu Eric Trump?” — begitu potongan kalimat yang kemudian viral di berbagai platform sosial media.

Dalam hitungan jam, dunia menoleh ke Jakarta. Media internasional seperti The Guardian dan Reuters memuat berita bertajuk “Indonesia’s President Prabowo caught on hot mic asking to meet Eric Trump”.

Sebuah momen singkat yang memantik diskusi panjang soal diplomasi, etika, dan citra kepemimpinan modern.

Peristiwa semacam ini, tidak bisa dilihat hanya sebagai kesalahan teknis. Di era digital, privasi pemimpin hampir mustahil dipertahankan. Mikrofon dan kamera kini menjadi “bayangan” yang selalu menyertai, mencatat setiap kata, jeda, bahkan gerak tubuh.

Fenomena hot mic (mikrofon terbuka) bukan hal baru. Joe Biden, Justin Trudeau, hingga Emmanuel Macron pernah mengalaminya. Namun di Indonesia, setiap insiden semacam itu sering langsung dikaitkan dengan nilai moral dan simbol politik. Pertanyaannya: seberapa siap pemimpin kita menghadapi dunia yang tak lagi memiliki ruang privat?

Dalam diplomasi, kata adalah alat negara. Ia bisa menjadi jembatan, tapi juga jurang. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dalam sebuah wawancara yang diinisiasi oleh Kompas (2023), pernah mengingatkan:

“Seorang kepala negara berbicara bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama republik. Maka setiap ucapan, sekecil apa pun, harus dipertimbangkan secara strategis.”

Dalam konteks ini, satu kalimat ringan seperti permintaan pertemuan bisa dimaknai beragam — tergantung siapa yang mendengar.

Sebagaimana catatan dalam dokumen UNAIR Political Communication Journal (2024) Dr. Endah Rahayu, peneliti komunikasi politik dari Universitas Airlangga, menyampaikan bahwa politisi kini hidup di ruang transparansi permanen. Semakin jujur mereka tampil, semakin mudah pula mereka disalahpahami.

Dulu, diplomat bisa berbincang panjang tanpa takut direkam. Kini, bahkan diam pun bisa diinterpretasi. Era media sosial menciptakan transparansi ekstrem: setiap kalimat bisa diambil konteksnya, dipotong, dan dibentuk ulang sesuai selera publik.

Kita hidup di dunia di mana setiap bisikan bisa menjadi berita utama, dan setiap jeda bisa ditafsirkan sebagai sikap politik.

Dari insiden ini, ada beberapa hal yang patut direnungkan. Pertama, pemimpin harus menguasai seni berbicara di ruang terbuka yang tak pernah tertutup. Pelatihan komunikasi publik bukan lagi pelengkap, tapi kebutuhan etis dalam pemerintahan modern. Kedua, publik perlu lebih bijak menafsirkan rekaman digital. Tidak setiap potongan audio mencerminkan niat politik. Kadang, itu hanya sisi manusiawi dari pemimpin yang sedang menjalankan diplomasi informal. Dan ketiga, era digital tak mengenal “off the record”. Semua bisa terdengar, dan semua bisa menjadi opini. Di sinilah integritas komunikasi diuji.

Momen hot mic ini adalah pengingat sederhana namun penting: bahwa kekuasaan bukan hanya tentang keputusan besar, tetapi juga tentang kesadaran kecil dalam berbicara. Tentang tahu kapan harus berbicara—dan kapan harus diam.

“Dalam dunia yang tak pernah benar-benar sunyi, bahkan bisikan bisa menjadi berita utama.”