Di negeri ini, gelar sarjana sudah seperti tanda status sosial. Ibarat stiker “mobil pejabat”, begitu melekat di nama — langsung dianggap pinter, bisa dipercaya, dan (katanya) punya otoritas berpikir. Tapi belakangan, publik sering dibuat geleng-geleng kepala: kok ada orang yang sudah sarjana, tapi logikanya malah nyasar?

Fenomena ini bukan sekadar keprihatinan. Ia menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan: gelar akademik makin kehilangan makna ketika lebih banyak dipakai untuk gaya daripada untuk berpikir.

Secara administratif, ijazah memang menandakan bahwa seseorang telah menempuh pendidikan tinggi. Tapi apakah itu juga bukti bahwa ia mengerti cara berpikir, membaca konteks, dan menyusun argumen yang waras?

Seringkali, tidak. Banyak yang mengira bahwa menyandang gelar sarjana otomatis membuatnya lebih pintar dari siapa pun. Maka muncullah orang-orang yang sok akademis, tapi tak segan menyebarkan hoaks, menyalahgunakan istilah ilmiah, atau menafsirkan aturan seenak kepala.

Seperti orang yang lulus jurusan pertanian tapi percaya teori bumi datar — atau yang mengaku lulusan manajemen, tapi percaya rezeki bisa didatangkan hanya dengan menaruh sandal kiri di atas pintu.

Kita hidup di tengah budaya yang terlalu menghormati gelar, tapi tidak peduli pada isi kepala. Ini mirip menghormati bungkus kado tanpa peduli isinya apa. Tak sedikit orang yang kuliah bukan untuk belajar, tapi untuk dapat “titel” demi disematkan di kartu nama.

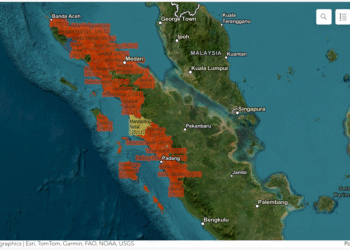

Tak heran, industri gelar pun menjamur: kuliah cepat, skripsi instan, seminar online jadi alasan dapat sertifikat. Lalu selesai wisuda, upload foto toga dengan caption: “This is not the end, it’s a new beginning”, padahal cara mikirnya masih belum sampai tahap beginning.

Di sinilah kata-kata Jalaluddin Rakhmat menjadi sangat relevan:

“Pendidikan kita telah melahirkan terlalu banyak orang berijazah, tetapi sedikit yang berpikir.”

Kalimat ini bukan hanya sindiran, tapi tamparan bagi dunia akademik yang lebih sibuk mencetak ijazah daripada melatih kemampuan berpikir.

Gelar akademik seharusnya membuat seseorang bisa membedakan opini dan fakta, logika dan manipulasi. Tapi dalam kenyataannya, banyak sarjana yang justru menggunakan gelarnya untuk menegaskan kebodohan yang terstruktur. Contoh konkret? Lihat saja debat publik di media sosial.

Ada yang gelarnya tinggi, tapi berkata begini: “Kalau pendapat saya salah, ya itu kan pendapat saya. Jangan disalahkan. Saya punya hak berpendapat.” Benar, semua orang punya hak berpendapat — tapi tidak semua pendapat pantas dipertahankan. Apalagi jika itu disampaikan oleh orang yang mengaku akademisi. Gelar bukan pelindung dari kritik, dan bukan juga kartu bebas untuk berbicara ngawur.

Pendidikan seharusnya membentuk cara berpikir, bukan hanya mencetak kertas berjudul “ijazah”. Seorang sarjana harusnya paham kapan berbicara dan kapan belajar.

Karena sejatinya, orang yang benar-benar berilmu akan meragukan dirinya sebelum menyimpulkan sesuatu — bukan malah merasa suci karena sudah sarjana. Kalau gelar hanya jadi hiasan dinding dan bahan pamer di bio WhatsApp, lalu apa bedanya dengan kaleng kerupuk yang besar tapi kosong?

Sudah saatnya kita membalik cara menilai. Jangan terpukau pada gelar, jabatan, atau almamater. Lihat isinya: bagaimana ia berpikir, berbicara, dan bertindak. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang benar-benar berpikir.

Sebagaimana kata Albert Einstein:

“The value of a college education is not the learning of many facts, but the training of the mind to think.”

Gelar sarjana tanpa akal sehat hanya akan melahirkan intelektual semu — pintar secara administratif, tapi kosong secara substansi. Maka jika hari ini kita menemukan orang yang gelarnya panjang, tapi pikirannya pendek, itu bukan keajaiban. Itu hasil dari sistem pendidikan yang lebih mencintai simbol daripada isi.

Karena pada akhirnya, masyarakat butuh pemikiran yang jernih, bukan nama belakang yang ramai.