Halo, Nder. Apa kabar dompet dan kewarasan pasca pemilu kemarin? Semoga aman ‘ya.

Belum lama kita napas lega setelah hiruk-pikuk Pilpres dan Pileg, sekarang ruang publik kita kembali dihangatkan oleh sebuah wacana lama yang bersemi kembali: Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dikembalikan ke DPRD.

Singkatnya, hak kita untuk datang ke TPS dan memilih gubernur atau bupati secara langsung, diusulkan untuk dihapus. Gantinya? Biar Bapak/Ibu Dewan saja yang memilihkan untuk kita.

Tentu saja, wacana ini memancing perdebatan. Mari kita bedah duduk perkaranya dengan kepala dingin, data terbuka, dan tentu saja, sedikit uneg-uneg khas rakyat jelata.

Wacana Pilkada oleh DPRD Mulai Muncul

Wacana ini tidak muncul dari ruang hampa. Jika kita menyimak lini masa berita, polanya cukup jelas terlihat.

Pada Juli 2025, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, melontarkan gagasan ini. Argumen utamanya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang dianggap melelahkan.

Bak bola salju, ide ini menggelinding makin besar. Puncaknya pada 5 Desember 2025, dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia menyampaikan kembali usulan tersebut langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Tidak berhenti di situ, sinyal dukungan juga terdengar dari Partai Gerindra dan PAN.

Ketika partai-partai besar mulai satu suara soal “mengubah aturan main”, biasanya alarm kewaspadaan publik harus mulai menyala. Alasannya selalu terdengar mulia: demi efisiensi dan mengurangi politik uang. Tapi, benarkah demikian logikanya?

1. Alasan Anggaran

Salah satu alasan terkuat yang didengungkan adalah soal biaya. Pilkada langsung dianggap pemborosan.

Mari kita buka data di atas meja. Dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 ditaksir mencapai Rp37 triliun. Angka yang fantastis? Tentu saja. Namun, dalam manajemen negara, besar-kecil itu relatif terhadap prioritas.

Mari kita bandingkan. Biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) menembus angka Rp71,3 triliun. Jika logikanya “karena mahal maka harus diubah mekanismenya”, apakah kita juga akan mengusulkan Presiden dipilih oleh MPR lagi hanya karena biaya Pemilu mahal? Tentu itu logika yang berbahaya bagi demokrasi.

Komparasi lain yang lebih mencolok ada pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk tahun 2025 saja, anggarannya mencapai Rp71 triliun—hampir dua kali lipat biaya Pilkada. Bahkan, ada rencana anggaran ini dinaikkan berlipat ganda di tahun berikutnya.

Di sini rakyat boleh bertanya: Mengapa anggaran Rp37 triliun untuk menegakkan kedaulatan rakyat (satu orang satu suara) dianggap “pemborosan”, sementara anggaran program lain yang tata kelolanya masih menjadi perdebatan publik justru digelontorkan besar-besaran? Apakah demokrasi kini dinilai terlalu mahal untuk rakyatnya sendiri?

Dilansir dari laporan Tempo, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menilai dalih biaya politik yang kerap digunakan partai politik tidak ditopang data ilmiah. Menurut dia, klaim bahwa pilkada lewat DPRD lebih murah dan mampu menekan korupsi politik masih asumsi belaka.

“Argumen itu tidak didukung data dan tidak pernah diuji melalui simulasi yang terbuka. Narasi soal biaya tinggi, pencegahan korupsi, atau sinkronisasi pembangunan pusat-daerah hanya asumsi,” kata Mada, Senin, 19 Januari 2026.

2. “Transaksi” Politik Uang

Argumen kedua yang sering dipakai adalah: Pilkada langsung menyuburkan politik uang.

Kita tidak menutup mata bahwa politik uang di akar rumput memang masih terjadi. Namun, mengembalikan pemilihan ke DPRD bukanlah obat, melainkan sekadar memindahkan lokasi “transaksi”.

Jika Pilkada langsung berpotensi memicu politik uang secara “eceran” ke pemilih (yang biayanya sangat tinggi dan tidak ada jaminan pemilih akan menepati janji), maka Pilkada oleh DPRD dikhawatirkan memicu politik uang secara “grosiran” di ruang tertutup antar-elit.

Dalam Pilkada langsung, setidaknya kandidat dipaksa turun ke bawah, menyapa warga, dan adu gagasan. Jika dipilih DPRD, kandidat cukup melobi pimpinan fraksi. Akuntabilitasnya kepada siapa? Jelas bukan kepada rakyat.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi pengingat pahit. Sepanjang tahun 2010-2024, terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi. Dengan rekam jejak integritas yang masih menjadi PR besar begini, apakah bijak menyerahkan wewenang mutlak pemilihan kepala daerah kepada DPRD? Rasanya seperti menyerahkan kunci brankas kepada pihak yang sistem keamanannya sedang bermasalah.

3. Hilangnya Kontrol Publik

Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, dalam sebuah mimbar demokrasi pernah mengingatkan poin krusial ini:

“Di titik tertentu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih berbahaya (dibandingkan pilkada langsung) karena kontrol publik hampir dipastikan hilang.”

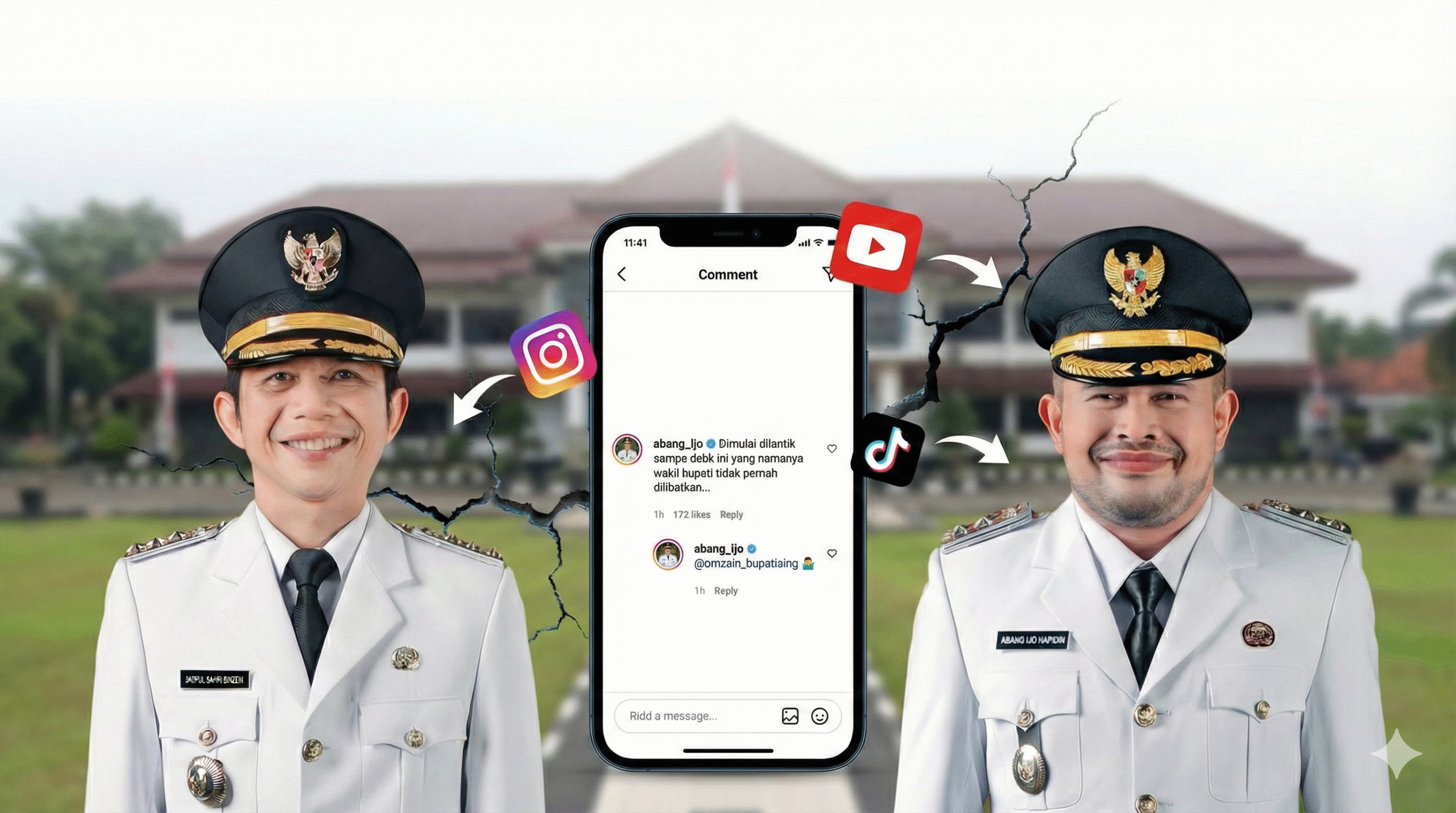

Ini adalah inti masalahnya. Ketika kepala daerah dipilih langsung, ada ikatan emosional dan kontrak politik langsung dengan rakyat. Jika mereka bekerja buruk, rakyat bisa menghukumnya dengan tidak memilihnya lagi, atau memviralkan kinerjanya sebagai sanksi sosial.

Namun, jika dipilih DPRD, “majikan” kepala daerah bukan lagi rakyat, melainkan partai politik pengusung di parlemen daerah. Kebijakan publik berpotensi tidak lagi berorientasi pada “apa yang rakyat butuhkan”, tapi “apa yang partai inginkan”.

Wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD dengan alasan biaya dan politik uang terasa seperti orang sakit kepala yang disuruh memotong leher. Masalahnya ada, tapi solusinya terlalu ekstrem dan mematikan.

Jika masalahnya biaya, efisiensikan teknis penyelenggaraannya. Jika masalahnya politik uang, perkuat pengawasannya (Bawaslu) dan penegakan hukumnya. Bukan dengan memberangus hak pilih rakyat.

Sebagai rakyat, kita hanya bisa berharap para elit di Senayan sana ingat: Kursi empuk yang mereka duduki itu, bagaimanapun juga, berasal dari suara kita. Jangan sampai suara itu dibungkam justru setelah mereka duduk nyaman di sana.